和辻哲郎『人間の学としての倫理学』を読んで (3)

和辻哲郎の「倫理学」に触れた後で

〈『おらおらでひとりいぐも』を再読する〉

昨年、本作を、「甘えの関係」にどっぷりつかっていた老女がそこから抜け出し、自分を取り戻す話として読んだが、これだと、集団主義的文化圏にある主人公が自分一人だと認識してからの境遇が「咳をしても一人」(尾崎放哉)のような状態になり、必ずしも幸せとは言えないのではないかとも感じる。新たに自分を見出すとか自己発見がどのような心境を主人公にもたらしたか、それは「人倫」を基に考えていくとわかってくる。

おらおらひとりいぐも

河出文庫

この小説を、甘えの関係にどっぷりつかった状態から、配偶者の死を経て自分を取り戻し、自律するストーリーとして読むと、皮相的なのはもちろんだが、独立した個の確立を第一義に考える西洋的な教養小説のようになってしまい、作品が与える印象とは別なものになってしまう。

子育ても済んで、思いもよらなかった夫の突然の死、甘えの人間関係にどっぷりつかっていた主人公は、自分と他人が入り交じって未分化の状態から大切なものが抜け落ちてしまったので、「自分がなくなる」危機に直面する。

そして、そのうちに心の内側で誰かが話かける声が聞こえる。「おらの思考は、今や大勢の人がたの会話で成り立っている… 話してもおらだし、聞き手もおらなんだが」、その中で、「オラダバオメダ、オラダバオメダ」という声が繰り返し聞こえる。混沌とした中から自己が顔を出しつつあるとも読めるが、実は、その存在は心の内に密生した無数の「柔毛突起」の一つに過ぎない。主人公の「おら」は「他人と違う、唯一無二の存在」とは違う、他者と一緒にある、「共存する」存在で、他者と関係しあう「人」としての存在を自覚し始めるのだ。

主人公は亡き夫が眠る墓地を訪れること(自己探求)で、最後の気づきを得る。

「引き受けること、委ねること。二つの対等で成り立っている。おめとおらだ。」夫が亡くなっていることで、その存在を客観視でき、自分とは違う人だと認識すると同時に自分の存在も強く意識するわけだが、ここで主人公は「自己」を発見したのではなく、自分と他者の「間柄」、関係を見出した、つまり、「他者と共存する」自分を発見して、漠とした孤独感から抜け出し、生き続ける意味を了解したのではないか。

〈「サード・プレース」を考える〉

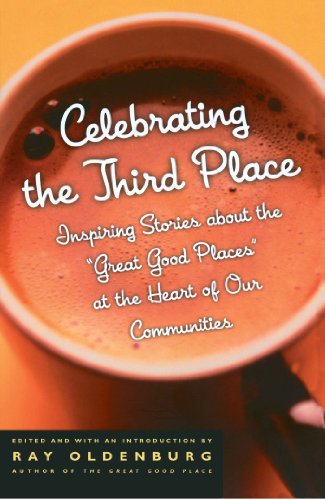

この本を以前読んだときは、「新興の住宅地から都心に通う勤め人が、分業化が進み自分が歯車でしかなくなった職場から、閉鎖的なファミリーから離れ、心の平穏を得る」場所が「サード・プレース」だと実に皮相的な理解をしていたが、あらためて読んでみると、著者オルデンバーグの問題意識と「サード・プレース」に込めた思いはもっと深いものだとわかった。さらに、この本には社会学者だから気づくことができたアメリカ(欧米)社会の問題点の指摘が数多くある。

Celebrating the Third Place

Da Capo Press

問題意識としては、「第二次大戦後、戦勝国(アメリカ)でも敗戦国(ドイツ)においても、人が家庭内に閉じこもる傾向が強まったことで、インフォーマルな公の生活(Informal public life)が危機に瀕している」こと。つまり、人は孤立に向かっているのだ。この傾向は特にアメリカにおいて顕著とされる。孤立の深まりと同時に進行するのは公益性(public good)に対する関心の低下である。つまり、西洋的なものが「個」に深く入りすぎて、行き場を失いつつ状況だといえる。オルデンバーグはこの状況を民主主義の制度的な危機に繋がると見て、その解決策として人工的協働態「サード・プレース」を提案したわけである。

つまり、「サード・プレース」とは、個に沈潜化しつつある人々を「知見、体験を共有し合う場作り」に参画させ、交流させる人倫的組織であり、民主主義回復のための「装置」なのだ。

社会学者としてオルデンバーグはこうも述べている。「人が生活を享受し、豊かな経験ができるかはその人を囲む集団生活の質に大きく影響される」。「人が人間関係においてのみ人」との和辻哲郎の言葉と同じではないだろうか。

〈『君たちをどう生きるか』を読む〉

タイトルは『君たちはどう生きるか』で、「こう生きなければならない」ではない。これは和辻のいう「倫理とは何か」の問いに他ならないのではないか。

「コペル君は妙な気持ちでした。見ている自分、見られている自分、それに気がついている自分、自分で自分を遠く眺めている自分、いろいろな自分が…重なり合って」、「人間て、ほんとうに分子だね」というコペル君の気づき、そして、「人間がとかく自分を中心として、ものごとを考えたり、判断するという性質は、大人の間にもまだ根強く残っている」、「自分を広い広い世の中の一分子だと感じたということは、ほんとうに大きなことだ」という叔父さんのノートの言葉、この著作のごく始まりの部分に重要なポイントが記されている。

主人公コペル君を、岩波文庫版の解説にある「自分を中心にした世界像から、世界の中での自分の位置づけという考え方の転換」(丸山真男)をはからねばならない状況に間断なく置くことで、つまり「倫理とは何か」の問いを発し続けるのがこの作品ではないか。

そして、・・・・ この続きは次回研究会で。

2019年10月24日 発表