和辻哲郎『人間の学としての倫理学』を読んで (2)

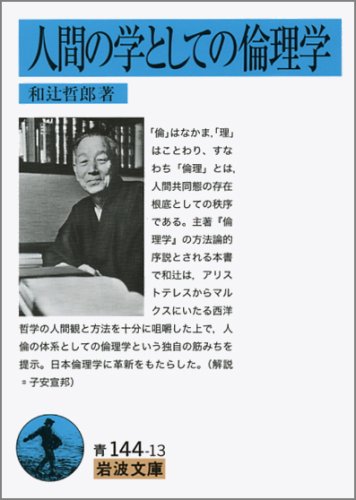

人間の学としての倫理学

内容を云々する前にまず述べておきたいことは、西洋思想由来で明治時代に生み出された漢字翻訳語とその漢字が本来持つ意味が入り混じり、論の道筋が掴みにくいということで、これは本書に限らず日本語の思想・社会科学に関する著作が持つ大きな問題だと思う。

それでと言うわけではないが、和辻哲郎は「倫理」という言葉の意味(歴史的・社会的なる生の表現として客観的に存している)究明することから始めるが、これは言葉を整理し、分かりやすくするという以上の意味を持つ。

一言で言ってしまえば、「倫」は「なかま」を意味し、「なかま」とは「人々の間の関係とこの関係によって規定せられた人々」を意味する。

「新訂 字統」(白川静)によると,「倫」のつくりの「侖」は,「相次第して,全体として一つの秩序をなすもの」をいい,「倫は人倫・父子・兄弟・夫婦など不可分のもので,相対を合一して一となるものをいう」とされる。また,理については,「玉に文理があり,磨いてそれをあらわすことをいう」とあり,「またすべて条理のあることという。

和辻によれば、「なかまとは単に人を複数的に見ただけではなく、そこには人々の間の関係とこの関係によって規定せられた人々とが意味せられている。なかまは一面において人々の中であり間でありつつ、しかも他面においてかかる仲や間における人々なのである」つまり、人々の間の関係をさすとともに、個々の人をもさし示すということ。この「倫」に「人」が付け加わって「人倫」となり、「人倫」とは「人間の共同態の根底たる秩序・道理」を意味し、倫理学とは、その「人倫」についての学問だとしている。つまり、人間関係とその関係における人の在り方についての学問が和辻の倫理学なので、冒頭に挙げた「人にとって善きことはなにかを問う学問」とはかなり違うものだとわかる。

さらに、「人間」、「世間」、「存在」と漢字(あるいは日本語としての)語源的解釈を行った上で(人間、世間はともかく、存在については非常に難解)、和辻は、「人間」とは西洋的な孤立した存在でなく、観念的な自己意識の主体でもなく、「共同態」としての社会的関係を生きる、「歴史的・風土的・社会的な刻印を帯びた」存在だと主張する。倫理を個人的意識の問題として論じる(西洋的個人主義の思想)ことは間違いで、人間は常に他者との関りの中で生きる存在であり、一人で考えるときも、その意識は他者との言葉や記憶の共有を前提にしているとする。

こうした人間理解の仕方は、われわれ「世間を生きる」日本人にとって無理なく受け入れやすいもので、さらに、私の様に大学時代に社会学をかじったことがある人間にとって社会的なものとの関連で人間を捉えるアプローチは正しいとも感じられる。和辻哲郎にとって社会学の影響は無視できないらしい。実際に和辻は「私の根本の考」と言う文章の中で、フランスの社会学者ジャン=ガブリエル・タルドに言及している。「しかし、タルドは天才的な社会学者であって、面白い考え方をしている。…タルドの根本命題は「社会は模倣である」というのであって、あらゆる意識の問題が模倣に還元される。例えば、欲望は、普通は自我と客体との関係で考えられるが、これは抽象的であって、飢餓は、パン、米等を食いたいというかたちであらわれる。社会的関係が先で、それより根本的な、自然現象としての飢餓のようなものは、実際にはなくて抽象である」(和辻哲郎「私の根本の考」)

最近の認知神経科学上の発見では、人間を含む「猿」にはミラーニューロンという細胞があり、他者の行動を模倣する生得的な能力を司っており、他者の行動、思考を自己の自覚以前に既に意味を持ったものとして認知することが可能となる。つまり、他者の「模倣」によって自己が確立する可能性を示唆しているそうだ。このことは科学に頼らなくても人間の赤ん坊を見れば明らかで、赤ん坊は誕生直後から模倣行動をおこなうそうである。「人間の子供は、赤ちゃんでさえ、相手と同じ行為を反復する、反復し、模倣することで、その行為が持つ意図や、行為の対象が持つ意味を共有するしようとする心の働きがある」(大藪泰「赤ちゃんの模倣行動の発達」)人間の模倣とは猿真似ではないわけだ。

世間を生きるわれわれ日本人の経験から見ても、最新の脳科学の成果から見ても、「人間は常に他者との関りの中で生きている。意識は他社との言葉や記憶の共有を前提にしている」、「人の本質は社会的関係の総体にほかならない」(マルクス)ことは十分に納得できる論だと思う。

和辻のこうした人間把握の仕方には十分納得できるものの、一方で理解が難しいのは、「倫理」とは何かという問いそのものである。倫理とは「人と人の間柄を成立せしめる所以の理法である」と言われれば、そうかと言うしかないが、「これは一面において個人にその否定を要求し全体に還帰せしむると共に、多面この全体を否定するところの否定の否定であり、限りなく実現せられていくべき空の空である」(古川哲史)も難しいが、全体をすなわち社会あるいは集団、個人は個人そのままとして考えると、集団(社会)が個人を制約し、反対に個人がその制約から脱しようとする、つまり自立する運動を繰り返す、これが倫理的な原理ではないかと理解できる。「空の空」の意味はよくわからないが、集団と個人のお互いの働きかけのバランスが実現できるときがいわゆる「弁証法的統一」なのではないか。

集団(社会)と個人の関係が緊張をはらみながらバランスよく維持できることは、国家レベルではあまり多くなく、例えば、中華人民共和国では国家の個人制約が甚だしく、個人はその制約から脱しようとするエネルギーを失っているように見えるし、アメリカでは、個人に認められた自由度が大きすぎるため、国家が進むべき道を見失っているようにも見える。双方とも倫理的には善ではないわけだ。

いずれにせよ、和辻哲郎の倫理学が、「人間にとって善きことは何か」との抽象的な問いではなく、現実的に存在している他者と自分、集団と構成員、国家と国民との相互の関係でお互いにとって善とはどのような状態かを問うものであれば、その意義は大きいと思う。和辻哲郎の「個人と全全体者とは、いずれもそれ自身においては存せず、ただ他者との関連においてのみ存するのである」との言葉の個人と全体者を他の具体的な言葉に置き換えてみると意味深い。例えば、「国民と国家とは、いずれもそれ自身においては存せず、ただ他者との関連においてのみ存するのである」となる。

しかし、力関係で集団と個を見れば、集団の強制力が常に個を上回るはずである。集団あっての自分という意識が強ければ常に集団に呑み込まれる状況になる。国家という単位で見れば、国家が自分の思いのままに国民を動かす事態がかってあった。その場合、国家の行為は人倫の道にもとると主張しても現実には何の力も発揮できない。少なくとも、その個が「自分と他者の関係において善であると」信じる目的で行動するならば(チェ・ゲバラのように)集団の力に対抗できるような強い個の主張が必要な場合もあると思う。 個人のレベルから倫理を云々する「個」から出発した西洋の倫理学(個人救済のキリスト教)と、個人を強調する伝統がなく、国家や社会といった共同体との関連で人を捉えようとする傾向が強いアジア的・日本(集団的救済の仏教)を地盤とする倫理学はおのずから異なって当然と思われる。

一方で、西洋的なものが「個」に深く入りすぎて、行き場を失いつつあるようにも見え、自由主義の終焉などと言われているのに対し、「個」と「人倫的組織」が互いに矛盾をはらみながらも働きかけて「人」を形作る、集団が個人に強制を加え、個人が集団から自立する往復運動、この関係イメージはダイナミックであり、これからの社会と人を考える上でより有効なのではないかと思える。

直接「倫理」に関係することではないが、以前勤めていたときに中国市場におけるマスコミュニケーションの効果について考えたことがあり、中国では、マスの情報を共有し、媒介する人の集団の存在が大きいことを実感した。マス→個人というシンプルな情報の流れではなく、マスから流れ出る情報は直接個人にも届くが、その情報が個人の周辺にいる複数の人々にも伝わり共有されていることが確認された後でその情報が受容される(中国共産党政府はこのことを熟知していて、マスレベルだけではなく、職場、学校、地域などで小集団的に人を組織してパーソナルなレベルで情報を流通させる仕組みを作った)。これを仮に「マスコミュニケーションの集団効果」とした。日本では従来型のマスコミュニケーションが「効かなくなっている」と言われているが、これは個人間の直接的コミュニケーションが減少したことで、マスの力を増幅、補強する力が衰えているのではないかとも思う。これについてはまとまった研究がなされていないようである。特に欧米では、「個人レベルの効果」が重点的に研究され、「集団効果」の研究は少ないように思えた。欧米社会では「集団効果」が云々されないほど弱いのか、個が優先され、集団を懐疑の目で見る傾向があると言われる欧米文化に由来するのかは定かではないが、人とその社会を広く見るとき、欧米由来のものの見方のみでは限界があるとも考えた。

この著作で相当のページ数を占めているアリストテレスからマルクスに至るまでの西洋倫理学の内容と方法に関しては、特にマルクスに関する部分で有益な知見を得た。

また、「人倫的組織」として、次のように言及していることも見逃せない。人々が自発的に作りあげる「人倫」のネットワークのうち、もっとも大きく広がりうるのは「文化共同体」である。それは、学問や藝術や宗教を介した少人数の集団に始まり、最大の広がりにおいては、一つの母語を共有する(和辻の表現では「言語の共同」)人々の全員を「友人」として含みうる。

(3)へつづく