デューク・エリントンを語る ホブズボームのジャズ評を通して②-2

さて、エリントン楽団の名演を紹介しよう。なにしろ、エリントンは活動期間が長く、選曲は難しい。それで、数多くのタレントが楽団に結集した1940年代前半に絞る。このころのスタジオ録音は以前RCAからDuke Ellington Story Vol.2として箱入りで販売されていた。デジタルではCDの三枚組がNever No Lamentのタイトルで発売されている。

さらに、1940年の私的録音もあり、以前はアナログで、最近ではCDでThe Duke at Fargo, 1940: Special 60th Anniversary Editionというタイトルで発売された。これに収められているKo-Koには驚く。実に重厚なサウンドで、楽団が一丸となり、風圧さえ感じさせる。このころのエリントン楽団の実力を知るにはこれを聴くのが一番だ。

選曲に当たっては、アレンジの妙よりソロイストのプレイを重く見たい。ジャズの真髄はソロイストのプレイにあると思うし、音楽家としては欠点が多いエリントンがこれほどの作品を残したのは傑出したソロイストの存在を抜きには語れない。とは言え、ソロイストを生かすアレンジの妙もあり、それらはほぼビリー・ストレイホーンのペンになるものだ。どの演奏でもパワフルなジミー・ブラントン(Jimmy Blanton)のベースを聴くことができる。以下の曲が録音されたのは1940年から1941年にかけてだ。

ということで、まず、エリントン楽団と言えばこの人、ジョニー・ホッジス(Johnny Hodges)に登場願おう。ジョニー・ホッジスの名演は数多いが、ホッジスのために書かれた曲で、ローレンス・ブラウンそれにクーティ・ウイリアムスのソロも聴けるNever No Lament(Don’t Get Around Much Anymore)、官能的とも言えるWarm Valley、そして、In A Mellotoneを選びたい。この人のアルトは独特なリズム感があり、ビブラードを効かせた音は甘いが、甘すぎない節度がある。ライオネル・ハンプトンのスモールコンボセッションでの演奏も忘れ難い。

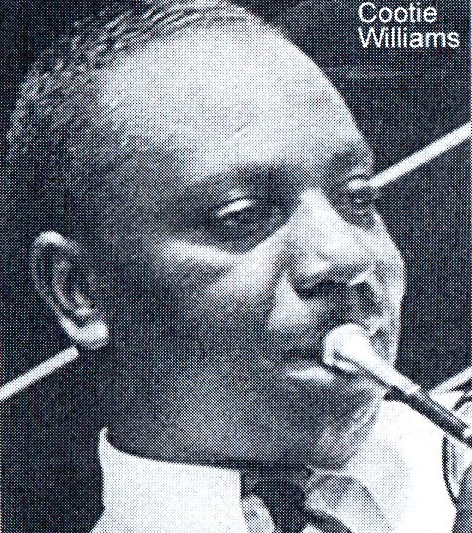

クーティ・ウイリアムス(Cootie Williams)と言えば、Concerto For Cootieとなるだろう。これはDo Nothing Till Hear From Meのタイトルでソングバージョンもある。クーティはミュートによる繊細なプレイ、唸るようなジャングルスタイルのプレイ、そしてオープンでのプレイと様々なプレイを繰り広げる。確かに彼のショーケースだ。

Cotton Tailのベン・ウエブスター(Ben Webster)の演奏も聴きものだ。コールマン・ホーキンス流テナー奏者だが、ジョニー・ホッジスの影響も受けている。ちなみに、1940年のエリントン楽団は「ブラントン=ウエブスター楽団」とも言われていた。

レックス・スチュワート(Rex Stewart)は何と言ってもMorning Gloryだ。夏の朝の澄んだ空気を感じさせる爽やかなソロを奏でる。レックス・スチュワートはハーフバルブ奏法で有名で、1940年代に欧州に渡り、ジャンゴ・ラインハルトとも共演している。

締めくくりは、Take The A Trainになる。作曲者としてビリー・ストレイホーンがクレジットされた数少ない曲で、レイ・ナンス(Ray Nance)がソロを取っている。レイ・ナンスはトランペットの他にヴァイオリンも弾き、ボーカルも担当する多芸なジャズマンで、エリントンの曲には彼のヴァイオリンのソロもある。

あらためて聴くと、やはり、エリントン楽団は完成度が高い。ベイシーはスモールコンボ的ビッグ楽団だが、エリントン楽団は文字通りのビッグ楽団だ。やはり、デューク・エリントンは天才だったのだ。コリア―もエリントンについていろいろ欠点を挙げているものの、才能がなかったとは一言も言っていないし、その独特な才能についても詳しく触れている。

最後に、ホブズボームの締めくくりの文を引用する。

ジャズが成し遂げてきたことは偉大だ。その中でもエリントンの音楽はある面で際立っている。そのジャズは所謂高級芸術はまったく異なる土壌で育ったものだ。ジャズは多くを望まないプロのエンターテイナーの音楽であり、一般大衆にルーツを持つ夜働く人々のコミュニティで形成されたものなのだ。室内音楽と同じ“芸術”だとは見做されていなかった。また、“芸術”扱いされても無益で、高級芸術の担い手たちがアバンギャルドに転じて芸術の方向性が失われるようなことがジャズでも起きるのだ。ジャズの音楽への貢献は今では存在しない社会的背景にあってなされたもので、将来の偉大なジャズマンが、エリントン楽団のある大物ソロイストのように、「ヒモとしてうまくやれれば儲けものと思っていたが、ラッパを吹いて金になることがわかった。」と言うかどうかは想像もつかない。

今日のジャズ演奏家の大部分は音楽、それもしばしばクラッシック音楽の教育を受けた者が多いが、ロックあるいは音楽的に不毛なゴスペルサウンドを媒介としてブルースとかかわりを持った世代の聴衆に対して20世紀前半に育ったジャズマンに匹敵する偉大な成功をおさめるには、彼らとは別の方法を探し当てるしかない。それでも、ジャズのプレイヤーのすべては例外なくエリントンのレコードに耳を傾け続けるだろう。

ホブズボームがこの文を書いたのは1987年だから、35年も経っているわけだ。この間のジャズはどうなったのだろう。おそらく、状況は変わっていない。それどころか、悪化しているかもしれない。我々は、デューク・エリントン、カウント・ベイシーの残した音楽を聴き続けるしかないのだろう。