デューク・エリントンを語る ホブズボームのジャズ評を通して②-1

20世紀文化における偉大な人物の中で、エドワード・ケネディ・エリントン(Edward Kennedy Ellington)は最も謎の多い人物である。ジェームズ・コリア―の優れた著書によれば、エリントンは最も人に好かれないタイプの人間に違いなく、息子には冷淡で、女性との付き合いでは無慈悲、他のミュージシャンの作品の使用に当たっては節操がなかった。

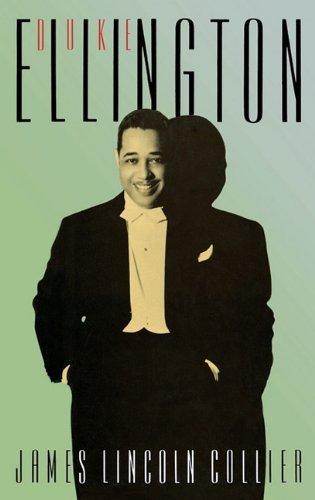

ジェームズ・コリア―(James Collier)の本とは、1987年に出版されたエリントンの伝記、Duke Ellingtonのことで、その書評の冒頭にホブズボームが述べた言葉である。

しかし、ホブズボームはこの後にこう続けている。

しかし、エリントンに手ひどく扱われた人々が彼にとてつもなく魅了されていたこともまさに事実だ。彼らはエリントンに対して忠実であった。その中には彼の支配に甘んじた人々もいて、エリントンの愛人たちそして仕事仲間のほとんどがそうなのである。

James Collier の ELLINGTON

しかし、なかにはエリントンにナイフあるいは銃を向けた者もいて、記録によればそれは彼の正式な妻および事実婚の相手で、あまりにエリントンの身近に居たものだから、他の人よりひどく腹が立つことが多かったのだろう。エリントンは楽団メンバーの曲を盗み、女性を失敬することもあったそうだが、あからさまに行ったことはなく、陰でこそこそやったわけだ。母親と妹を除くすべての女性を下に見て、支配しようとした男ともあり、なかなかの人間ですねえ、エリントンさんは。

さて、このようなパーソナリティの持ち主がいかにして偉大なるデューク・エリントンとしてジャズの世界のみならず、米国の音楽の世界の巨人となりえたか、これが解き明かされないと、伝記の意味がない。

ジャズの世界では珍しく、自分をアーティストとし、曲を作品と見做していたエリントンがそう思うようになったきっかけは1933年に行った英国でのコンサートツアーだった。英国の知識人たちにとっては自分が一介の楽団リーダーではなく、ラヴェル(Ravel)やディーリアス(Delius)と同じアーティストであることを知ったのだ。1930年代は米国から数多くのジャズマンが欧州に渡り、そのうちの一人コールマン・ホーキンスはジャンゴ・ラインハルトなど欧州のプレイヤーと組んで名演を残している。

エリントンが残した演奏は数百にも上り、そのうちの多くがほぼ「完璧な」ものだ。しかし、音楽家としてのエリントンには数多くの欠点があり、まず、いいピアニストだが、優れているとは言えず、音楽技法に熟知しておらず、それを学ぶために必要な鍛錬も怠った。楽譜を読むのも難儀していたので、複雑な総譜などとても無理だった。それを補ったのが、エリントン楽団のテーマソング、Take The A Trainの作曲者で、「エリントンの書生」ビリー・ストレイホーン(Billy Strayhorn)だった。

とにかく、エリントンは怠け者で、しかも、知性もさほど高くなく、他者の音楽に耳を傾ける気もなかったとある。さらに、楽団メンバーのリクルートにも熱心でなく、空きができたので、とりあえず穴を埋めるという感じだった。それで、あの圧倒的な木管とブラスのアンサンブルがどうして可能になったのか不思議だ。エリントン名義の曲で、すべてが彼自身の手になったのはSolitude(1934年)のみだろうというのがコリア―の意見である。Solitudeは独特なムードの曲で、あれが書けるなら、他も書けるだろうと思うが、やはり怠け癖が抜けなかったのだろうな。ある楽団メンバーがエリントンにイラついて放った、「あんたは作曲家じゃない。編集者だ!」が言い得て妙で、エリントンは良くて「合作者」であり、悪く言えば、「曲のアレンジャー」であるとの評価だ。

しかし、さらにひどいのは、

最後に、そして最も手ひどいのは、エリントンには、他のジャズミュージシャンには生来備わっている才能がなく、ジャズという音楽に心から「惹かれる」こともなかったとのコリア―の評価で、もっともだと思う。多くのジャズマンとは違い、30歳近くになるまでエリントンには将来ものになる可能性をほとんど示さなかった。いい仕事をし始めたのは40歳になってからのことなのだ。

しかし、このコリア―の評価はとりたてて新しいものではない。長年にわたって、エリントンは即興のミュージシャンで、彼の楽器は楽団全体であると言われてきた。楽団の特定のメンバーの音を通じてでないと音楽を考えることができないとも言われていた。音楽的にすぐ息切れしてしまい、アイデアを長いものに展開できないとも言われていたが、逆に、78回転のレコード盤3分間では、クラシックに限らずどの作曲家もエリントンに対抗できないとされ、ジャズおよびクラシック音楽の評論家からは「音楽上の偉大なる細密画家」と称されてきたのである。ジャズを通してのみ音楽家として明らかな弱みを持つエリントンのような男が20世紀の音楽に多大な貢献し得たのだ。黒人米国人であり、エリントンの世代でも黒人の中流階級であったから、楽団リーダーとしての成功を求めたのだ。また、エリントンが特異なキャラクターでなければこの結果がもたらされることはなかっただろう。コリア―の著作はジャズがいかにエリントンに負うところ大かを示すとともに、エリントンをその社会的、音楽的環境によって形成された人物と見るところに目新しさがあるとホブズボームは評価している。

コリア―は、ジャズをダンスや歌手の伴奏あるいは聴衆を刺激し楽しませるための「目的音楽」(Gebrauchsmusikあるいはutility music)とし、聴衆から独立して、それ自体の抽象的な原則の上に成り立つ特別な行為で、かつ人々の感情に直接的に訴えることによって作り出されるものでない芸術と比較しているが、これは間違いだとホブズボームは批判している。ジャズミュージシャンと聴衆の関係をあまりに単純化した見方だというのである。どのような芸術ででも先端を行くアーティストと聴衆の関係は間違いなく難しいもので、ビバップ誕生以来追いかけようとするファンを拒絶するようなジャズミュージシャンもいたのだとホブズボームは述べている。一方で、エリントンの最上の演奏がキャバレーやダンスホールのために創られたことも間違いなく、大半の聴衆にとっていい音楽と同様に低俗なものでも良かったので、三流の楽団でもこと足りたのだ。この世代の他の楽団同様にエリントンもダンス音楽を演奏して日々の糧を得ていたのだが、ダンサーのために演奏することはなかったのである。楽団のメンバーは他のメンバーを意識して演奏していたのだ。

ホブズボームは16歳の時、彼は1917年生まれだから1933年となり、丁度エリントンが英国で演奏を行ったタイミングだが、ロンドン郊外のダンスホールでエリントンの演奏に接してその場で心を奪われたそうだ。客の多くはエリントンの何かもよく分からず、目の前でリラックスして演奏しているのがジャズの歴史で最高の楽団であることに気が付くはずもなかったとある。 さて、このようなエリントンがどのように曲を生み出して行ったのだろう。次の文章がエリントンのやり方について詳しく述べている。

まず、エリントンは録音スタジオないしはリハーサルのホールにいくつかの音楽アイデアを持ち込むのだが、それは楽団の特定のメンバーの楽器のサウンドをイメージしたメロディー、和音あるいはコード進行の断片のようなものだった。その場で、ピアノの前に座り、4小節、8小節あるいは16小節とラフなアイデアを手早く形にしてみせると、楽団がそれをなぞり、デュークがそれをまた繰り返し、楽団がそれをまた奏で、そのうちに曲のイメージが楽団のメンバーすべてに共有されるわけだ。

また、ピアニストのジミー・ジョーンズによれば、「エリントンがやることは一種の連鎖反応で、こっちのセクション、あちらのセクション、さらには別なセクション、そしてその間を繋げるリンクを差しはさんでいくわけだ。その場でエリントンが実に手早く、瞬く間に作り上げていくのは驚くべきことだ。」

この過程で、楽団のメンバーがいろいろと意見を言い、曲が出来上がるまでに、いつもはデュークが与えるコードをベースにハーモニーを創り出す仕事はそれぞれのセクションのメンバーにしばしば委ねられる。ローレンス・ブラウン(Lawrence Brown)が第三トロンボーンとして楽団員になった時は第三トロンボーンのパートをどうするかすべて彼がやるものだと思われていた。「自分のパートを創らねばならず、演奏して何かが足りないなと思ったら、それがやるべきことなんだ。」

これは納得できる。ジャズは即興演奏がコアの音楽だから、作曲家あるいはアレンジャーが頭から引っ張り出したものをそのまま演奏しても、味の乏しい缶詰のようなものができるだけだ(全てのメンバーが楽譜を読めるわけでもないし)。こうして、現場でアイデアを共同作業を通じて形にしていくやり方がベストだ。エリントンはそのコツがわかっていて、しかも、楽団のメンバーを参加させながらまとめあげる才能を持っていたわけだ。楽団のメンバーの参加意識も高まるので、一体感が生まれないわけがない。

(②-2につづく)